11月22日上午,“2018中国公益国际化圆桌论坛” 在苏州世豪国际大酒店举行,旨在分享中国公益行业近年来走出国门,参与紧急救援、全球治理与发展合作过程中的实践案例和经验体会,通过加强行业内部沟通交流,更好地发挥中国公益社会组织进一步融入国际社会这一必然趋势中的作用。SFIEC作为发言机构之一受邀与会。

本届论坛由中国人民大学公共外交研究院主办

K+全媒体公益平台及CM公益传播协办

与会嘉宾

赵启正:公共外交与公益国际

在他的演讲中,黄浩明教授围绕“一带一路”建设背景与民心相通合作体系、国际社会的比较研究与借鉴、社会组织开展民心相通外部环境分析、社会组织参与“一带一路”建设机会及优势、社会组织如何发展壮大提升能力等五个版块展开,并强调了民心相通在“一带一路”建设中的重要性。

众所周知,“一带一路”已经成为目前中国外交的主基调。至今,已有130多个国家和国际组织同中方签署“一带一路”决议,“一带一路”也已写入联合国文件。

民心相通合作体系示意图

在这样的大背景下,民心相通是“一带一路”建设的基础。“民心相通最难,不是一天两天能做出来,至少需要10-20年、甚至30年的战略。”

此外,他还通过英美日巴的国别比较研究给我们带来了有关公共外交国际化的重要启示:无论是人道主义援助、国际民间网络参与,还是青年志愿者服务、南南合作机制等,都是中国社会组织可以效仿和参考的方式与案例。

而作为有志于投入国际发展合作事业的人员,我们可以如何进行自我提升呢?黄教授提出了六大领域的能力:国际视野、规则运用、语言能力、谈判水平、合规意识和中国国情。唯有当我们能获得社会各界支持、建立全球网络、开展社会创新能力建设时,我们才谈得上有公益国际化的核心战略。

谢颖:中国非政府组织与国际社会的对话

爱德基金会日内瓦办公室执行主任,谢颖女士分享了爱德在联合国平台上对中国社会组织表现的观察与反思,并指出:中国的NGO在世界舞台仍不够活跃。“这两年来,我见证的有中国机构参与的海外活动基本上仍是由中国政府发起或主导的,邀请的NGO也基本上是中字头的NGO。”可见,中国声音的价值还未得到充分挖掘。

对于中国NGO在国际舞台上的“失语”现状,谢颖幽默地将其与中国父母对“早恋”的态度对比:以前避之不及,真到有机会的时候反而就不知所措了。同时,中国企业走出去也往往面临海外人权保护的争议,要面对外界质疑,不仅需要单方面展示,还需要充足准备,进行双向对话,讲述真实中国。

但是,这是否就代表着没有回旋和沟通余地呢?其实也不然。在“走出去”的时候,我们可能第一反应是下意识地判定对方是否“反华”,但实际上人都是多维的。在国际组织代表的名片之下,还是一个个有着自由思想和开放心态的真实个体。因此,我们完全可以在日常接触交往中,带着成熟的心态,逐渐转变对方对中国的偏见或误解。国际化实践与建

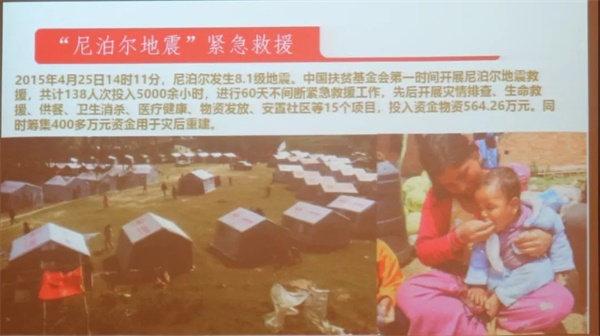

自05年的印尼海啸至今,扶贫基金会经历了第一阶段的“募款直接给大使馆/第三方”、第二阶段的出差式救援,到如今在国外成立办公室的第三阶段,已经在25个国家开展紧急救援类和发展援助类项目,在东南亚和非洲有长期项目。

扶贫基金会对外部分援助示例

显然,付出获得了回报,扶贫基金会也得到了来自国际社会和受援国的广泛好评。“第三世界是非常欢迎中国的公益组织的!”哪怕是在曾经对华不友好的国家,只要实实在在地做公益,为当地人民带来福祉,中国NGO就能获得更多外界认可。

展望未来,伍鹏对中国NGO走出去提出了三点建议:

1. 希望走出去的公益组织需要联合起来呼吁政府出台利好政策,方便善款流通;

2. 希望南南合作援助基金在资助具体项目之余,能够同时支持社会组织“走出去”有关能力建设,进行有组织的战略规划和人才储备;

3. 培养国际规则意识,以需求为导向进行国际援助,选择合适的合作伙伴。

谷彬:国际人道救援实践与反思

丝路博爱基金以巴基斯坦为例,在基础设施相对较差的中巴经济走廊,红十字会建立了“中巴急救走廊”,分阶段进行急救单元建设、当地医疗人员培训。值得一提的是,在医疗力量奇缺的以前,当地人都“不敢生病”,当地女性更是大多从来没看过病:“你们来了,至少我们敢生病了!”

红十字会的足迹遍布各地:在阿富汗和蒙古,他们为100名先天性心脏病患儿完成手术;在叙利亚/黎巴嫩难民营,他们提供了大型多功能移动医疗单元,在调研后准备开展净水、发电等基础设施帮助;在孟加拉,他们为当地配备肾透析中心,在非洲他们进行了免费午餐项目……为了延展支援范围,他们还计划为全球的100万红十字会志愿者提供100万辆单车。

最后,谷彬也提及国际救援的两个关键问题:安全和质量。有过在当地惊险躲避爆炸经历的她提醒:在帮助别人的同时,我们首先要保证自身安全;其次,跟企业“走出去”会因假货而失去口碑一样,NGO的“走出去”也只有真正从人道关怀出发的、解决当地迫切需求的项目,才能真正被接纳和认可。

秘书长零慧女士以“”为关键词探讨了社会问题的新型解决方案。除了跟《斯坦福社会创新评论》合作出版双月刊、组织社会企业家赴硅谷、以色列等地交流,将国际组织视角带给民间组织之外,友成还把前沿的SLUSH、TECHCRUNCH引入中国,,把创业者引向国际关怀的方向去。

另外,友成也以一个个案例自发进行社会创新:青椒计划 - 以互联网方式解决乡村教育;社会价值投资联盟 - 关注“经济、社会、环境”三位一体的社会价值指数,以沪深300上市公司为标的,评选99家“义利并举”的上市公司,实现了公益与商业的跨界融合。

徐永光:政商社关系之公益突破

最后,来自南都公益基金会的徐永光理事长的演讲引发了众人的思考。

徐理事长认为,中国人自古以来就有慈善的文化基因。然而,在2016年盖洛普(Gallup)公民慈善参与普查的问卷调查中,第一名是缅甸(70分),第二名是美国(69分),中国因只有11分而在143个国家中处于下游。

“我们的公益圈太小,更多是自我感动。”

——徐永光

在经过对70万家社会组织的调研和数据分析后,徐理事长指出:目前,社会组织创造2789亿人民币,仅占中国的0.37%GDP,是全世界水平的1/10不到。一方面,拥有政府背景的NGO,企业捐款、基金会募资实际上流向了政府,为政府创造GDP;另一方面,“中国走出去”很多只局限于上层交流,缺乏民间交流,以至于民心不通,导致公益项目收效甚微。徐理事长强调,需要让政府看到,NGO走出去最需要的是增强软实力。这意味着,如何有效利用中国人自古以来就有的慈善基因,是公益国际化进程中必须思考的一个议题。

随后的圆桌对话由黄浩明教授主持,江南大学新社会组织研究中心主任黄弘椿、三一基金会副秘书长沈丹玺和绿发会代表参加。

本届“2018中国公益国际化圆桌论坛”,我们收获颇丰,也非常感谢主办方为同业机构提供了一个充分交流、集思广益、反思创新的平台。据悉,此次活动中的项目案例与实践经验将大部分被收录进明年年初发行的《2018中国公共外交蓝皮书》,帮助更多民众进一步了解公共外交,助力国内社会组织“走出去”!

撰文&排版/基金会小八月

审阅/基金会甜点匠